【初シリーズがやっと登場。藤竜也じゃないよ(古い)】

ROCKHURRAH WROTE:

実に・・・実に久しぶりの登場になるROCKHURRAHだが、書いてる本人も一番最後に書いたのがいつだったか覚えていないほど。

最近のITトレンドとかにはすっかり疎くなってしまったから、いつ頃にそういうサービスやアプリケーションが登場したのかわかってないが、個人的にツボにはまって楽しんでいるのが、いわゆるAI(artificial intelligence)、人工知能によるお絵かきを使って遊ぶことだ。

プロンプトと呼ばれるキーワードのようなものを入力すると全自動でアートっぽく見えるものが出来上がる、というようなシロモノをたまたま知って、ROCKHURRAHはひたすらにテキトウな語句を入力して遊んでいるだけだ。

本来の使い方は不明だが、こういうのを使っていかにリアルな人物やCG美女などを作ったかを競うようなギャラリーもあり、ROCKHURRAHの思うようなアートとは無縁の世界だなと感じる。

しかし使い方次第では魅力的な画像生成AIについて、きっと色々なクリエイティブ業界で賛否両論分かれて大真面目に論争していたりするんだろうな。

音楽の世界でもAIで「誰々風」みたいな楽曲が作れるようなのがあって、前に誰かが作ったニック・ケイヴ風の音楽を本人が完全否定して「問題外」と言ってた、というような記事をどこかで読んだことがあるよ。

うーん、ニック・ケイヴという個人名以外は全て何だったか覚えてないから、「誰かが」とか「どこかで」とかあやふや極まりない引用になってるな、書かなきゃ良かったレベル(笑)。

時間と精魂込めて作品を作ってる人から見たら「こんなの芸術でも何でもないよ」と言われること間違いないだろうけど、手軽にそれっぽく作れるならば、AI技術に賛成する人も多いだろうな。

ウチとしてはNHKドキュメンタリーのようにこういう技術の発展にYESだNOだと意見するつもりもないので、ただこういうので遊んでみましたよん、というだけの記事を書いてみよう。

ROCKHURRAH的な使い方としてはこのプロンプトに、例えば好きな80年代バンドの曲名や歌詞を入力したらどんなものが出来上がるか?という興味があったので試してみた。

本当はまだまだ実験、研究段階なんだけど、ブログネタとしては割と面白いと思ったので今後シリーズ化してみたいと思ってるよ。

シリーズ・タイトルはズバリ「AIのコリーダ」。

最初は「AIと青春の旅立ち」とか「AIの不時着」なども考えたがどうもしっくり来なくてコリーダにしてみた。

大島渚でもクインシー・ジョーンズでもなく、スペイン語の闘牛(コリーダ)に着目したというわけだ。

つまり毎回ひとつの「お題」に沿って、1人のAI画伯×1つのアーティストによる真剣勝負で生成した画像を展示するという構成にしてみたのだ。

そこまで深い考えがあるとは誰も思ってないような安易なタイトルだったな。

さて、記念すべき第一回ということで、個人的に多くの影響を受けた、ROCKHURRAHにとっての原点とも言えるバンドを題材にしてみよう。

ビル・ネルソンズ・レッド・ノイズが1979年に発表した唯一のアルバム「Sound On Sound」が今回のお題だ。

邦題は「触れないで!僕はエレクトリック!」

当時は「何だこりゃ?」とみんなで笑っていたが1曲めのタイトルが「Don’t Touch Me(I’m Electric)」、今にして思えば真っ当で的確な邦題だったと言えるな。

日本盤のキャッチコピーが「21世紀の扉を開ければ、ほらそこはエレクトリック・ゾーン」などとあって、その辺の昭和感覚が懐かしい。

ROCKHURRAH世代が子供の頃に夢見た未来世界と現在はまるで違うからな。

1970年代前半にイギリスで生まれ世界的にも広く流行したのがグラム・ロックというジャンルだ。

誰もが知っているデヴィッド・ボウイやTレックス、ロキシー・ミュージックなどを代表とする、音楽とファッション、ヴィジュアルが合体したムーブメントなんだが、王道を嫌うROCKHURRAHはコックニー・レベル、そしてビーバップ・デラックスなど日本ではそこまで大メジャーではないバンドに傾倒していった。

まだパンクが始まる2年ほど前の話だ。

コックニー・レベルやビーバップ・デラックスについてはウチのブログ記事「ふたりのイエスタデイ」でも特集しているから、そちらを読んでもらえればROCKHURRAHがいかにこの2つのバンドを愛していたかがよくわかるだろう。

ビーバップ・デラックスは1974年に「Axe Victim(美しき生贄)」でデビューしたヨークシャー出身のバンドで、化粧をしていたから最初はグラム・ロックの一派に挙げられていた。

ビル・ネルソンによるポップで美しいギター・サウンドやSFをコンセプトにしたトータルなアルバム作り、後のニュー・ウェイブに多大な影響を与えたバンドとして知られている。

そのビーバップ・デラックスの解散後、ビル・ネルソンはパンクや初期ニュー・ウェイブに触発されてレッド・ノイズを結成した。

メンバーはビーバップ・デラックスから引き継ぎでビル・ネルソンと行動を共にする舎弟アンディ・クラーク(デヴィッド・ボウイの「Ashes To Ashes」や「Fashion」などでシンセサイザーを担当)やビルの実弟イアン・ネルソンなど。

後にビル・ネルソンが展開する自宅スタジオでの宅録レコーディングでも彼をサポートしていたから、気心の知れた内輪で作ったバンドがレッド・ノイズだったというわけか。

レッド・ノイズはアルバム1枚だけ残して解散。

活動中にライブ・レコーディングを含むシングルは発表していたから、このバンドがスタジオ録音と変わらぬクオリティでライブをすることは知っていたが割と最近までレッド・ノイズのライブ映像はないものだと思っていた。

が、久しぶりに検索してみたら3曲もTV番組で演奏していて嬉しかったので今回のお題にしたというわけだ。

シングル「Revolt Into Style」のジャケットでも着ていた軍服や学ランのような制服は、おそらく未来社会の地球防衛軍とか何かの組織の制服、というコンセプトなんだろうな。

髪をばっさり切ってニュー・ウェイブっぽくしたビル・ネルソンの中には、自分こそが今(1979年当時)巷に溢れているニュー・ウェイブ、特にテクノやエレポップ、シンセ・ポップと呼ばれるジャンルの偉大なオリジナルの一人という自負があったに違いない。

今回はこのライブ映像で演奏される3曲を元にAI画伯に描いてもらおう。

やる前は「どうせこんなもの大したの作れないだろう」と思ってたのにいきなり好みの絵柄が出来てしまった。

使ってみたサービスのAIがなかなかに賢いからなんだろうが、これくらいなら「私の作品です」などと言いはる人もいるだろうな、と思えるレベル。

曲のタイトルや歌詞だけでは漠然としすぎてるから、ちょっとだけ秘密の言葉を加えると良い、などとどこかに書いてたからROCKHURRAHもそれに倣ってみたよ。

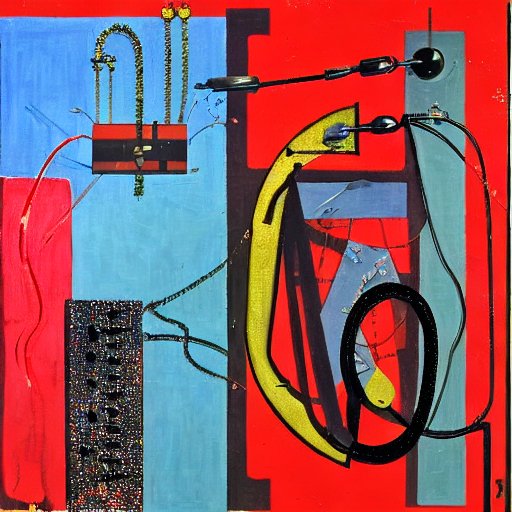

ビデオの1曲目「Don’t Touch Me, (I’m Electric) / 僕はエレクトリック」というキーワードで作ってみたのがこれらの作品(?)

これを表現する画家は誰がいいかな?と考えた時に思いついたのがフランシス・ピカビアだったので、今回のAI画伯は全てピカビアもどきという事で展示するよ。

昔、「ロックマガジン」でそういう感じの企画があって、その時も確かビル・ネルソンとピカビアの組み合わせだったのを無意識に模倣してしまったようだと気づいたが、もう何十枚の画像を作った後なので許してもらおう。

フランシス・ピカビアは20世紀前半に活躍した画家で実家は金持ち(大使の息子)、フランスとスペインとキューバの血が入った生まれついてのコスモポリタン、放埒息子として割と自由に生きてきたらしい。

スピード狂で生涯に127台だったか172台だったかの車を買い替え所有していたというから、貧乏で不遇な芸術家とは無縁の趣味的なライフスタイルを満喫してたに違いないよ。

マルセル・デュシャンやマン・レイ、ギョーム・アポリネール、トリスタン・ツァラなどなど、交友関係も豪華。

その作品は印象派から始まりキュービズム、ダダイスム、機械の時代、怪物の時代、透明の時代、抽象の時代などなど、生涯で画風やスタイルを目まぐるしく変えた、捉えどころのない画家としても有名だ。

既成の枠を壊したという点で、そして活躍した時代的にもダダイスムの代表的な画家の一人として挙げられる事が多いが、ROCKHURRAHもこの時期のピカビアが最も素晴らしいと思っているよ。

ROCKHURRAHが作ってみたものはうーむ、本家のピカビアと比べるとカラフル過ぎという気はするが、機械の時代や怪物の時代という雰囲気のもちらほらあるな。

似てるとか似てないとか抜きにして個人的にはなかなか良いんじゃない?という気がする。

「Don’t Touch Me, (I’m Electric)」はレッドノイズの中で最もアグレッシブな楽曲。

ウルトラヴォックスの「Young Savage」や「ROckwrok」、XTCの「Radios In Motion」あたりのパンクから初期ニュー・ウェイブに通じる曲と同じような路線だと思うが、思ったほどにシンセサイザーなどの電子楽器が入ってないのにデジタルなパンクに聴こえるところがビル・ネルソンの面目躍如だな。

RCサクセションも「俺は電気」というタイトルでカヴァーしてたが「触れないで!僕はエレクトリック!」の方がよほど雰囲気あるよね。

ビデオで2曲目にやっているのがシングルにもなった「Furniture Music / 僕はファニュチャー・ミュージック」だ。

ミュージックに対して一人称の「僕は」とつける邦題が意味不明だが、フランシス・ピカビアと交流のあった音楽家、エリック・サティの「Furniture Music」から発想を得たのは間違いない。カヴァーではない。

家具の音楽とはその名の通り、家具のようにそこに存在してても当たり前な、日常に溶け込む音楽という意味合いの曲で、後のアンビエント・ミュージックの元祖的なものだった。

ピカビアとサティは共にバレエ公演の仕事(舞台美術と音楽)をしていて、ルネ・クレール監督のショート・フィルム「幕間」にも仲良く出演している。

さてぃ、絵の方についてはタイトルにFurniture、Musicとついてるから楽器モチーフの絵柄が多いな。

この10枚でピカビアっぽさはほとんど感じないとも言えるが、これはROCKHURRAHが入力した秘密の言葉が失敗だったかもね。

このように必ずしも思い通りにいかないところが逆に意欲に繋がるけど、発想が貧困でもいい絵は描けてしまうところが怖い技術でもあるな。自分自身のセンスだと勘違いする人も多いだろうからな。

関係ないがROCKHURRAHの人生初のAI体験と言えば同じ世代の人ならばわかってくれよう、誰でも知ってる大ヒットゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのIVだった。

今にして思えば子供だましのような学習機能だったが、これがAIというものなのか?と戸惑いながらも遊んでいた記憶があるよ。

ピカビア要素を気にしなければ結構好みの絵柄だと思うのを選んでみた。

自分じゃ何年かけても描けそうにないけど1枚を数秒で作ってくれるAI画伯、偉いよ。

ビル・ネルソンの方の「Furniture Music」はギターのソロもなく割と淡々とした曲調のもので、他にもいい曲がいっぱいでROCKHURRAHが青春時代には聴きまくっていた「Sound On Sound」の中では地味な曲。

ただ、シンセサイザーの音が少しでも多いというだけでテクノポップ(シンセ・ポップ)要素が強いという当時の風潮を考えてシングルにしたのかな?

最後の曲「Stay Young / ステイ・ヤング」。

邦題が「僕はステイ・ヤング」じゃなくて逆に違和感を覚えるのはROCKHURRAHだけか。

スタジオ録音の原曲はパンクでニュー・ウェイブなのに途中で素っ頓狂なハーモニカのソロが入ってて、この辺の遊び心が好きだったんだよ。

ビーバップ・デラックスでもおもちゃの楽器や瓶、缶などで音楽を作ってたしな。

さすがにライブでハーモニカは登場しなかったが、レッドノイズのライブ映像が観られるだけでもファンならば歓喜すること間違いなし。

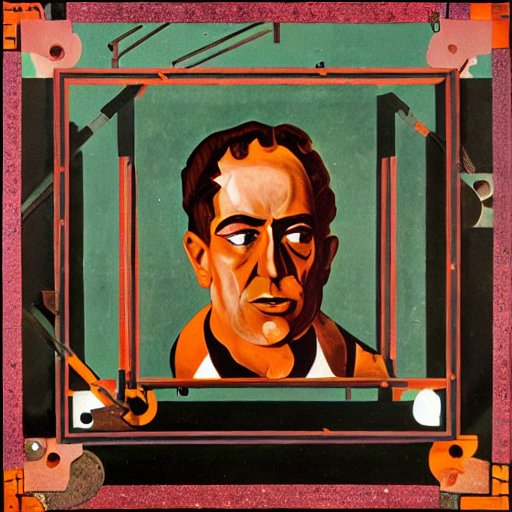

プロンプトの入力がイマイチだったのか人間男女の絵柄が多いけど、ほんのすこーしだけピカビアっぽさもあるのかな?

え?皆無?

今回の中では一番普通の絵画的な出来となったのが不思議でもある。

まあ贋作画家でもない限り、何々っぽいなどと簡単に言われたくはないし、真似するだけがAIでもないってことか。

本当はピカビアの絵は21世紀に生まれたこんなミクスチャー技術より遥かに斬新だったと言えるが、名前を出して申し訳ないというくらいのお粗末なもんでしたな。

画像をこんなに使ったのも初めて。

そうは言ってもこの可能性は追求したいと思ってるので、毎回似たようなのやってると飽きられてもまた書いてみたいよ。

では、マタオアゲモンソ(鹿児島弁で「また会いましょう」)