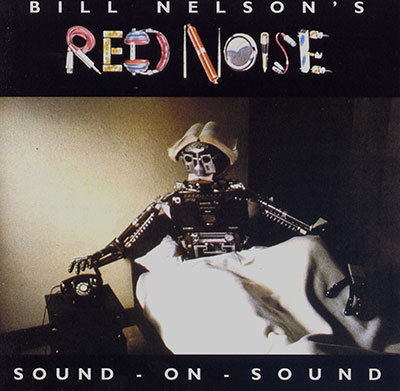

【今見ても意味不明のレコードジャケット。その謎に惹かれるんだよね】

【今見ても意味不明のレコードジャケット。その謎に惹かれるんだよね】

SNAKEPIPE WROTE:

SNAKEPIPEとROCKHURRAHがこれまでの人生において好きだったことを語っていく「ふたりのイエスタデイ」。

過去恥部的な企画のせいか、なかなか書き辛いのが実情なんだよね。

なるべく恥ずかしくないように努力すれば大丈夫かな?(笑)

天気予報と時刻を知る目的のため、朝だけはテレビをつけるけれど、それ以外の時間はつけるとしたらラジオである。

以前何かの記事にも書いたけれど、最近はインターネットラジオでパンクか80年代ニューウェイブのチャンネルを聴くことが多い。

かつて大好きだったあの曲、あのバンド。

最近は人の名前や映画のタイトルをすぐに思い出せなくなっているのに、どうして80年代のバンドと曲名はあっさり口をついて出てくるんだろう。

若いうちに勉強しておいたほうが良い、というのがよく解るね。(笑)

今日はそんな大好きだったバンドの中からThe Art Of Noiseについて書いてみよう。

ここからはカタカナ表記でアート・オブ・ノイズと書いていくのでよろしく!

アート・オブ・ノイズって何?という人のために、少し説明をしてみようか。

などと大それた書き方をしてしまったけれど、当時はほとんど情報がなくて「トレヴァー・ホーンのZTTレーベルからデビューした謎のバンド」というような紹介しかされていなかった。

トレヴァー・ホーンって大ヒット曲「ラジオスターの悲劇」で有名なバグルスのリーダーね。

最初は覆面バンドで、誰がバンドのメンバーなのか全く知られていなかったんだよね。

現在では、例えばWikipediaにもメンバーについての情報があるので、SNAKEPIPEも今回調べて初めて知ったことばかり。(笑)

特にメンバーや使用していた機材についての知識がなくても、その革新的な音楽には聴いた瞬間から魅了されてしまったのである。

トレヴァー・ホーン発明と言われる

「オーケストラヒット」や、

当時1000万円以上したサンプラー「フェアライトCMI」によって作り出されたサウンド・コラージュと、

当時最新鋭の技術であった「サンプリング」を駆使して、車のエンジン音や物を叩く音など

身のまわりのノイズを再構築することで

音楽に仕立て上げた「騒音の芸術」

いやはや、文章で表現するとこんな感じになるんだね。(笑)

「におい」や味と同様に、音楽についても実際に聴いてみないとわからないと思うけど、実験的なエレクトリック・ミュージックだということは分かるよね。

アート・オブ・ノイズの場合は、そんな機械的なイメージに文学的要素をプラスしたため、知的な音楽集団というイメージになったんだよね。

「afraid」「close」「fear」などのネガティブな単語を使ったタイトルにも興味を持ったことを覚えている。

Wikipediaからの受け売りだけど、グループ名は、イタリア未来派の画家・作曲家・楽器発明家 ルイージ・ルッソロの論文「騒音芸術(Art Of Noises)」から採用されているという。

ちなみにレーベル名である「ZTT」もイタリア未来派の詩人フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティのサウンド・ポエム・タイトル「Zang Tumb Tumb」や「Tuuuum」という単語から影響を受けているとのこと。

サウンド・ポエムってなんだろう?

調べてみると「意味を拒絶した音の響きだけで成り立たせようと試みる詩」で、ダダイストのH.バルやシュルレアリストのA.アルトーは純粋な音響詩を試みているらしい。

これってもしかしたら先週の「映画の殿」で書いた

Digue dondaine,digue dondaine,

Digue dondaine, digue dondon!

みたいな感じなのかも?

意味を拒絶、という定義に当てはまるのかどうか分からないけどね。

最初に聴いて衝撃を受けたSNAKEPIPEは、すぐにLPを購入する。

「Who’s Afraid of the Art of Noise?」、邦題は「誰がアート・オブ・ノイズを…」だった。

どうしてこの邦題になったのか不明だけど、このタイトルにも文学的な匂いを感じていたSNAKEPIPE。

当時は文学少女だったから反応したんだろうね。(笑)

文学的と書いたけれど、実はほとんど歌詞はなく、インストゥルメンタルな曲ばかり。

実験音楽に触れたのは初体験だったけれど、すんなり馴染んだのはリズムとメロディラインがはっきりしたポップなチューンが多かったからだろうね。(この表現は古めかしい!)

当時はミュージック・ビデオを見る機会は限られていたので、上のビデオも初めて見たよ。

どこで撮影したんだろうか。

まるで「映画の殿 16号」 で特集したタルコフスキーの「ストーカー」の中に出てくるような場所だよね。

やりたいことはよーく分かるんだけど、撮影技術がついていっていない感じの、少し残念なビデオ。

もうちょっとアートにできたと思うけどなあ。

実はアート・オブ・ノイズが来日した時、長年来の友人Mと一緒にライブに行ってるんだよね。(笑)

Wikipediaによると1986年日本青年館で東京公演とあるので、多分それを観たんじゃないかな?

あまりはっきり覚えていないけれど、上の画像にある仮面が舞台の上部に飾られた真っ暗な中でのライブだったような?

そのため本当に今、ここで演奏しているのか不明で、もしかしたらレコードをかけていても分からないような状態だった感じ。

なんだかせっかく出かけて行ったのに、肩透かしを食らった気分だったっけ。 (笑)

数年してからテレビから聴いたことがある音楽が流れてくる。

そう、日本ではもうすっかりお馴染み、Mr.マリックのテーマとして認知されてしまった「Legs」である。

あの知的な文学性を持ったアート・オブ・ノイズが、ハンドパワーのマジシャンに採用されるとは意外だったよ。(笑)

手品師の音楽といえばポール・モーリアの「オリーブの首飾り」を思い出すけれど、同じようなイメージがつくのはちょっと残念!

トレヴァー・ホーンは2010年に大英帝国勲章を授与されているという。

現在はThe Producersというバンドで、かつて自分が関わった曲のカヴァーを演奏しているみたい。

もう一度何か世間をあっと言わせるようなことを仕掛けてくれないかな?

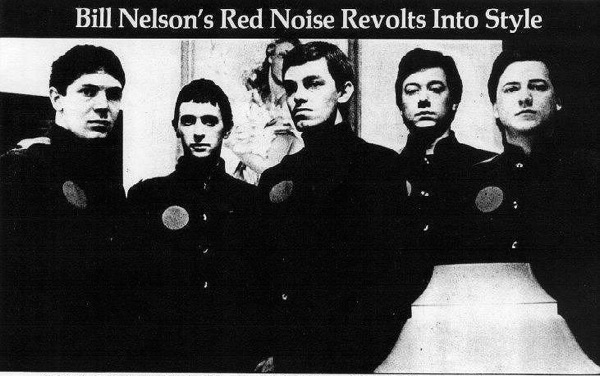

このバンドのリーダーでヴォーカリストのテオ・ハコラはフランス人ではなく、アメリカ出身、しかもフィンランド人とスウェーデン人のハーフらしい。若くしてグアテマラ、スペイン、ロンドンとさまざまな職業をしながら放浪して、1980年にパリでオルケストル・ルージュを結成する。というのが略歴なんだが、一体いくつの国が出てきた?もう生まれついての国際人だね。

このバンドのリーダーでヴォーカリストのテオ・ハコラはフランス人ではなく、アメリカ出身、しかもフィンランド人とスウェーデン人のハーフらしい。若くしてグアテマラ、スペイン、ロンドンとさまざまな職業をしながら放浪して、1980年にパリでオルケストル・ルージュを結成する。というのが略歴なんだが、一体いくつの国が出てきた?もう生まれついての国際人だね。