【ROCKHURRAH作の大失敗動画。左右別音声で何だかわけわからんぞ】

ROCKHURRAH WROTE:

大げさに封印する理由なんて何もなかったんだが、何となく難しそうと思って書く事をためらっていた「ロックする女性」特集。

しかし前回このシリーズ企画を書き始めてしまったわけで、企画倒れにならないように少しは続きを書かなければ。

焦点を当てるのは毎回何となくROCKHURRAHが選んだ70〜80年代のロッキン女性たちで、選ぶ基準も対バン相手も好き勝手にしてみたい。

テーマ決めすぎて縛られてしまうパターンが最近多いから、そうなるとたかがブログでも疲れてしまうんだよね。だから少しでも書きにくいと思ったミュージシャンは好きでも書かないつもり。誰でも知ってるメジャー系は難しいかな。 という前置き(言い訳)で第2夜に突入してみよう。

Bette Bright & Jayne Casey

さて、今回はかつて大得意だった80年代リヴァプールの話にしてみよう。

リヴァプールと言ってもビートルズとかじゃないから、勘違いしないようにね。今は大得意とは言えないくらい忘れてるから、記事の内容も鵜呑みにしない方が良かろう(←偉そう)。

1980年代半ばくらいまでに有名バンドを数多く輩出したリヴァプールだが、その元祖的存在が70年代後半のデフ・スクールとビッグ・イン・ジャパンの二つのバンドだ。ベット・ブライトもジェーン・ケーシーもそこの歌姫だったわけだが、一般的にはあまり知られてないに違いない。だからそれを敢えてROCKHURRAHが書いてみましょうというのが今回の趣向。

デフ・スクールは英国のアマチュア・バンド・コンテストみたいなもので優勝してプロになったという経歴を持つリヴァプールのバンドだ。

日本で言えばイカ天出身バンドみたいなものか?

1976年から78年までに3枚のアルバムをリリースしたけど、日本では同時代にはほとんど知名度はなかったかな。

ちょうど英国ではパンク、ニュー・ウェイブが始まった時代なんだが、デフ・スクールはそういう音楽とは少し違う方向性にあったから、時代の波に埋もれてしまった感がある。

その音楽は10CCやロキシー・ミュージック、あるいはキンクスっぽい部分もあるしグラム・ロックのようでもあり、後のニュー・ウェイブにつながる部分もある。ステージやメンバーのイメージを見る限りは「架空のB級ハリウッド・スターによるゴージャスなミュージカル・ショー」といった風情で大人のエンターティンメント満載、まさに極上のモダーン・ミュージックだ。

ただし当時不況の国イギリス、アメリカのショウビズ世界のほど豪華絢爛というわけではなく、どちらかというとキャバレーのドサ回りバンドっぽいという説もあるが。

主要メンバーが8人もいる大所帯バンドであり、後にメンバーもそこそこ成功している。海外ではよくこのバンドの事をRock Legendなどと評しているが、そこまで大げさではないにしろ、マニアを唸らせるだけの人材がよく一堂に会したなあ、と思う。

後に最も出世したのは80年代を代表する有名プロデューサーになったクライブ・ランガーだが、他にもオリジナル・ミラーズのスティーブ・アレン(エンリコ・キャデラックJr.としてデフ・スクールのメイン・ヴォーカリストだった)、プラネッツのスティーブ・リンゼイなど、優れたミュージシャンがこのデフ・スクール出身だ。

そしてやっと核心にたどり着いたよ。今回取り上げたいベット・ブライトはデフ・スクールの紅一点、3人のヴォーカリストのうちの1人だったわけだ。

わざわざくどい説明しなくても話の流れで誰でもわかるか。

50〜60年代の映画を気取った楽曲が多く、彼らの1stアルバム・ジャケットもまるでラブ・ロマンス映画の1シーンのようだった。

エンリコ・キャデラックJr.が主役だとしたらベット・ブライトはヒロイン役といったところか。

絶世の美女というわけではなく、デフ・スクールの画像を調べてみても単なるケバいお姉さん、ヘタしたらおばちゃんっぽくもあるけど、見るたびに違った雰囲気の化粧と衣装で同一人物には見えないかも。

自分の創りあげたイメージをたびたび覆す、と言えば70年代のデヴィッド・ボウイがまさにそうだったわけで、このブライト嬢もそういう路線を目指していたのだろうか?考えてみれば女優も毎回違う役だもんな。

そんなデフ・スクールの70年代当時の動いてる貴重な映像がこれだ。

他の映像は1988年に再結成、同窓会ライブをした時のものか、ごく最近のものばかり。おっさんとおばちゃんになってしまった彼らをあまり見たくないからね。ヒット曲「Taxi」と1stの1曲目であり、個人的に大好きな「What A Way To End It All」の映像はまさに彼らの全盛期のもので、ファンならば大満足間違いなし。

ただしクラーク・ゲーブルみたいなエンリコ・キャデラックがメインでベット・ブライトはこの曲ではコーラス程度であまり写ってないのが残念。しかし塩沢ときのようなド派手なサングラスでインパクトは強いな。

ちなみにデフ・スクールのもう一人の主人公、クライブ・ランガー(ギタリスト)はほとんど写ってないというありさま。ファンならばガッカリ間違いなし。

こちらはベット・ブライトがメイン・ヴォーカルを務める「All Queued Up」、3rdアルバム「English Boys / Working Girls」に収録されている曲だ。

このラスト・アルバムは1stで顕著だった10cc風のヴァラエティ豊かな曲よりはストレートなロックの曲が多く、この曲もその路線。

この後のニュー・ウェイブ時代の女性ロッカーに多大な影響を与えたひとつのスタイルだね。

デフ・スクール解散後、彼女はソロとなり、ベット・ブライト&イルミネーションズを名乗るが、60年代ガールズ・ポップ路線に磨きをかけて、これまた好きな人にはたまらない魅力だろう。

クライブ・ランガー&ボクシズ、ビッグ・イン・ジャパンのイアン・ブロウディ、同郷のヨッツのヘンリー・プリーストマン、元セックス・ピストルズのグレン・マトロック、リッチ・キッズやスキッズ、ヴィサージのラスティ・イーガンなどバック・メンバーも超豪華。

マッドネスのリー・トンプソンもゲストで参加していたな。

マッドネスの「ワン・ステップ・ビヨンド」をプロデュースして大ヒットさせたのもクライブ・ランガーだったから、この関係で知り合ったのかどうかわからないが、私生活でもマッドネスのサッグスと結婚している。

ブライト嬢はピストルズの有名映画「グレイト・ロックンロール・スウィンドル」にも出演しているな。

イルミネーションズの動いてる映像が意外となかったのでこれで我慢するか。

この曲は60年代にReparata And The Delrons(読めん)がヒットさせた曲のカヴァーでエキゾチックな名曲。

バングルスの「エジプシャン」とか思い出すよね。ベット・ブライトはこの他にも数多くカヴァー・ヴァージョンの傑作を残していて、プリンスの「When You Were Mine」やパースエイダーズの「Some Guys Have All The Luck」なども素晴らしい。

後にシンディ・ローパーやロッド・スチュアートがこれらの曲をカヴァーしたが、その元祖と言っても良いくらい。

関係ないがジャケットの衣装もすごいな。ボディコン(死語)の元祖でもあるのか。

デフ・スクール関係は詳しく書けばそれだけでブログ数回分になってしまうのでハードだけど、かなり端折ってしまったな。ディープなファンから怒られるだろうけど、まあこれで許して。

その伝説的なバンド、デフ・スクールよりも少し遅れた1977年にリヴァプールではもう一つの伝説が生まれた。

知ってる人は少ないけど、その筋では超有名バンドと言えるビッグ・イン・ジャパンだ。

日本でビッグ=本国では無名という皮肉な表現だけど、世の中に溢れてる黄色猿は大嫌いだから腹も立たない。

今は便利な時代になってYou Tubeとかでもほぼ全曲彼らの曲を知る事が出来るけど、ニュー・ウェイブ系の入手困難レコードとしても有名な伝説のバンドだ。

このバンドはデフ・スクールよりももっと有名人を輩出していて、ライトニング・シーズを大ヒットさせたイアン・ブロウディ(プロデュース業でもヒット作多い)をはじめ、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドで一世を風靡したホリー・ジョンソンなどもここの出身だ。

その辺の事は大して詳しく載ってないけどウチの販売ページも見てつかあさい。

ビートルズを有名にしたキャバーン・クラブの隣に位置していたというライブ・ハウス、エリックス。

ここを拠点として80’sリヴァプールのバンドがメジャーになっていったんだが、ビッグ・イン・ジャパンもエリックスの名物バンドだった。

デフ・スクールがメジャー・レーベルで3枚もアルバムを残してるのとは逆で、ビッグ・イン・ジャパンはわずかにインディーズから2枚のシングルしか出してなく、知る人ぞ知るバンドという状態だったな。

後に有名になった人が多数在籍していたから伝説と言われてるけど、単に曲だけ聴いたら500円くらいで売っててもおかしくないレコードだろう。

ROCKHURRAHは渋谷のZESTで清水の舞台から飛び降りる思いで6000円くらいしたシングルを買ったものだが、それも今は昔の話。

ジャンルとしてはパンクなんだが、有名ミュージシャン多数・・・の割には非常にチープな演奏でそのB級感覚が魅力と言えるのか。

スージー&バンシーズの曲調とRAWレーベルの絶叫女性ヴォーカル・バンド、シック・シングスあたりを思わせるジェーン・ケーシーの歌声、そして当時のパンク界でもかなりの美女だと思えるのにスキンヘッズ(していた時期もある)で異常なメイク、という派手なスタイルが素晴らしい。

ぶっちゃけた話、同じような感じだったらエラ顔のスージーよりは美人のジェーンの方がいいという男性ファンも多かった事だろう。

このバンドでは優れたミュージシャンであるイアン・ブロウディもビル・ドラモンドもホリー・ジョンソンもたぶん主役ではなく、ジェーン・ケーシーのインパクトあるスタイルに対する評価がほとんどだったという気がする。

ほぼ唯一と言える超貴重映像がこれだ。

この曲は4曲入り2ndシングル「From Y To Z And Never Again」に収録されているが、映像はライブ風景(あるいはプロモ)でも音はかぶせているだけだろう。バンシーズとかシック・シングスとかに似てると書いててこの曲だと全然イメージが違ってくるけど、唯一の動く映像だから仕方ない。

ちなみにこの曲の甲高い声はジェーンではなく(聴けばわかるか、当たり前)、楽器担当の3人がお遊びで作った宅録の模様。

まあしかし映像があっただけでも奇跡的にすごいね。

世はまさにパンク時代真っ只中、という事を全然感じさせないヘナチョコ・メガネ・ギタリストのイアン・ブロウディと生きたバービー(というかマネキン人形みたい)のようなジェーン、そしてこれだけのメンツが同一画面で動いてるのはリヴァプール・マニアとしては感慨深い。

右側二人は何もせず遊んでるだけにしか見えないがギャラ貰えるのか?

ビッグ・イン・ジャパンは短命に終わったバンドだったがその後、ジェーンはピンク・ミリタリーというバンドを始める。

この時はもうパンクではなく、スージー・スーが目指した方向と同じダークな路線となっている。

ダーク・サイケ、ゴシックなどと呼ばれた音楽と似たようなもの。ビッグ・イン・ジャパンの「Taxi」や「Nothing Special」の延長線上なんだけどね。

あのメイクと声だからこれは非常に良く似合っていて、囁くような歌の「I Cry」などは大好きだった。ただし見た目の割には地味な音楽だったから人気なかったのかね、ここでも動く映像は残っておりません。

そしてエレクトロニクスを中心とした音楽に転身していったため、バンド名もピンク・ミリタリーからピンク・インダストリーに改名。

軍隊から工業かあ。どちらも好きな分野だから安易でも許そう。

リヴァプール・シーンで昔からいくつかのバンドで活動していた(ピート・バーンズやホリー・ジョンソンとも旧知の仲)アンブローズ・レイノルズがジェーンのバックを務めている。

ピンク・インダストリーは動いてるプロモもあるんだけど、この曲が好きなので動いてないこちらの方を選んでみた。

エレクトロニクスによる演奏の男女ユニットと言うとユーリズミックスあたりを連想するが、ジェーンの歌声はもっと気怠くて、まるで女版ルー・リードといったゆるさ加減が、好きな人にはたまらない魅力だろう。

+ + + + + + + + +

以上、80年代リヴァプールを牽引してきたシンボル的女性二人に焦点を当ててみたけど、どうだったかな。

牽引というほど大活躍してないけど、そこはご愛嬌。

何とデフ・スクールは2011年に来日しているそうだし、ピンク・ミリタリーも今年になって活動再開していたらしい。あの時代だからこそ輝いていたんじゃないかと個人的には思うし、やっぱりROCKHURRAH RECORDSとしては80年代をそのまんま現在進行形で切り取ってゆくような姿勢でいたい。

尚、今回は扉の動画が直前まで出来上がらなくて苦戦して、時間切れとなったので「失敗作」のままアップしたけど、許してね。ちゃんと時間ある時にリベンジしてみます。

会場は3つの章から構成されていて、時代を追う順番で作品が展示されていた。

会場は3つの章から構成されていて、時代を追う順番で作品が展示されていた。 続いて気になった作品はこちら。

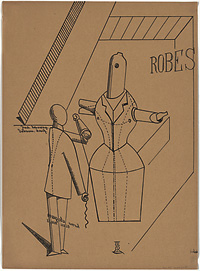

続いて気になった作品はこちら。 次は1925年から1952年の作品を展示していた第2章で目を惹いた作品のご紹介ね。

次は1925年から1952年の作品を展示していた第2章で目を惹いた作品のご紹介ね。

アルベルト・バークルはフレスコ画を手がけていたり、教会の窓にステンドグラスを施したりするような宗教的な一面を持っている。

アルベルト・バークルはフレスコ画を手がけていたり、教会の窓にステンドグラスを施したりするような宗教的な一面を持っている。