【チープな未来主義に満ち溢れた、大好きなジャケット】

【チープな未来主義に満ち溢れた、大好きなジャケット】

ROCKHURRAH WROTE:

誰でも少年少女時代にその後の自分の生き方のルーツとなる事柄を見出すとは限らないが、人はさまざまなものに影響を受けて自分を形成する。

子供の時からそれが首尾一貫する場合もあるし、輝いているものがその時によってコロコロと変わる人もいる。

ROCKHURRAHの場合はそれが良かったのかどうかはわからないが、ずーっといつまでも変わらない部分があって、しかもある程度以上に間口を広げることがなく、進化も発展もないままだ。

少年時代に出会ったパンクやニュー・ウェイブという、これから先にもうリアルタイムでは生産される事がない音楽にずっと入り浸った標本みたいなもんか?

そんなROCKHURRAHのルーツを語ってゆくのがこの「ふたりのイエスタデイ」というシリーズ記事だ。

今回はROCKHURRAHの原点とも言えるアーティストについて語ってみよう。

いつも自分の周りに70年代ロックがかかっている、そして部屋の中のすぐ近くにギター2、3本は置いてあるような家庭でROCKHURRAHは育った。だがしかし、悲しいことに古いロックが大好きな二人の兄からの影響はあまり受けてなくて、洋楽に目覚めた最初の頃はプログレッシブ・ロックなどを聴いていた。

少し成長して自分なりの音楽を模索していた頃に見つけたのがスティーブ・ハーリィ&コックニー・レベルとビー・バップ・デラックスの2つのバンドだ。この2つからの影響が今のROCKHURRAHの音楽嗜好のルーツだと言える。コックニー・レベルについてはこの企画「ふたりのイエスタデイ」の第一回で書いたな。だから今度はビー・バップ・デラックス=ビル・ネルソンについて。

最初に知ったのはやはり兄からの勧めだったと思うが、家にはレコードは一枚もなかった。同じ頃にロックに傾倒していった友達、K野とその頃に良く行ってたのが小倉(福岡県北九州市)の東映会館裏にあったダウンビートという小さなレコード屋だった。断っておくが現在の小倉の市街地とたぶん全然配置が違っているはず。この店は今でもあるのかも知れないが、ROCKHURRAHがまだ小倉に住んでいた頃はその場所にあったのだ。

ん?東映会館もうないのか?

今の小倉に住む若手にも話が通じないかもね。

いつものごとく話がそれたがそのダウンビートという店で初めて買ったのがビー・バップ・デラックスの5枚目のアルバム「ライブの美学」という7インチ・シングル付きの国内盤だった。

いつものごとく話がそれたがそのダウンビートという店で初めて買ったのがビー・バップ・デラックスの5枚目のアルバム「ライブの美学」という7インチ・シングル付きの国内盤だった。

青年時代以降ならばすぐにわかるフリッツ・ラングの「メトロポリス」に出てきた女性型アンドロイドがジャケットに使われたこのアルバム、当然ながら買った当時はそんなもの知る由もなかったが。

ちなみに2回も店名出した割にはこの店の思い出は特になくて、買ったの覚えてるのはこの一枚のみ。普通の小さなレコード店だったなあ。

ビー・バップ・デラックスは1974年、コックニー・レベルよりもさらに一年遅れでレコード・デビューした英国のバンドだが、初期はコックニー・レベルと同じように遅咲きのグラム・ロック・バンドという扱いだった。

ただ、他の典型的グラム・ロックと少し違う点はビル・ネルソンというギタリスト兼シンガーが目指す世界が彼のSF的嗜好を反映したもので、歌詞もタイトルも音楽もかなりSFっぽいのが特徴。

そのSFも高尚なものではなく、例えて言えば40〜50年代の人が思うレトロなSF漫画的未来だったりする。

彼らの4枚目のアルバム「Modern Music」でビル・ネルソンが腕にはめているのは腕時計型のTV、もしくは受信機のようなものでApple Watchの登場を遠い昔に予見したもの。・・・しかしその大きさが予想外の巨大なものでちょっと笑ってしまう。このアルバムが出た数年後には薄型のデジタル時計を誰でもつけていたし、彼の予見した未来よりも現実のテクノロジーの方がずっと早かった、という図。

そういうイメージもあって特に日本ではこのバンドは割と不遇な評価を同時代には受けていた。ボウイーやマーク・ボランほどのスター性はなく、ブライアン・フェリーやスティーブ・ハーリィほどの異色さがない、器用貧乏のような印象だ。

しかしビル・ネルソンのギターは当時のどのギタリストよりも美しく、無駄がないメロディアスなものだった。

後の時代のニュー・ウェイブにかなりの影響を与えたのは間違いないだろう。

そのビー・バップ・デラックスのライブ盤をいきなり買って聴いたのが全ての始まりだった。曲もビル・ネルソンのギターもポップでカラフルだけどまさにタイトル通り「ライブの美学」にあふれたもの。

当時のロック・ギタリストとは一線を画する流麗な音色に痺れて、たちまちファンになった。そしてROCKHURRAHはビー・バップ・デラックスの他のアルバムを買い漁る・・・というわけにはいかなかった。

彼らは大手レコード会社、東芝EMIから全てのレコードが国内盤で出ていたけどリアルタイムで追いかけてたわけではなく、ファンになったのも解散後の話だ。

しかも地方都市なもんだからロクなレコード屋がなかったので、小倉中を探してもレコードは見つからない。一枚くらいは見つけたけど、それと先のライブ盤を擦り切れるほどに聴き込んだものだ。

かつての記事で書いた福岡の輸入レコード屋行きをする前の時代だったから、そこまで行動範囲も広くなかった。当時東京にいた兄に頼んで買ってもらい、帰省の時に受け取るというような事をして一枚一枚、どうにかして集めたもんだ。この頃のレコードにかけるエネルギーは今考えてもすごかったよ。

やがて全部のレコード、といってもたかが6枚のアルバムなんだけど、その全てを手に入れた。

大筋には関係ない話だけどここでひとつ。

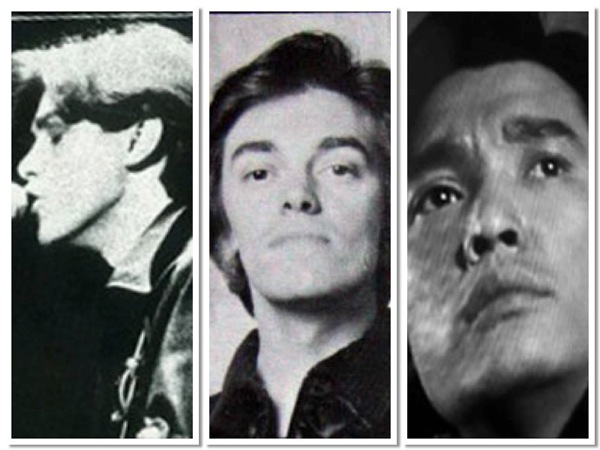

ライブ盤の内袋には化粧したビル・ネルソンの横顔が写っていて非常にカッコイイ人だと思っていたんだが、これはあらゆる写真の中で最も写りが良い奇跡の写真を使っているという事が全部のレコードを手に入れて判明した。本来のビル・ネルソンはあごのしゃくれ方と目つきが特徴的で、心の中では「傷だらけの天使」に出てた頃のショーケンにちょっと似てる(上の写真、一番右)と思っていた。

ライブ盤の内袋には化粧したビル・ネルソンの横顔が写っていて非常にカッコイイ人だと思っていたんだが、これはあらゆる写真の中で最も写りが良い奇跡の写真を使っているという事が全部のレコードを手に入れて判明した。本来のビル・ネルソンはあごのしゃくれ方と目つきが特徴的で、心の中では「傷だらけの天使」に出てた頃のショーケンにちょっと似てる(上の写真、一番右)と思っていた。

左の写真がデビュー当時から現在に至るまでのビル・ネルソンの顔の変遷ね。

左の写真がデビュー当時から現在に至るまでのビル・ネルソンの顔の変遷ね。

彼の音楽やギターに関する記事はたくさん出てくるけど、顔やファッション・センスについてあまり書く人がいないから、ウチらしくちょっと書いて見たよ。全盛期の頃はまるで70年代の芸人か明智小五郎をやってた時の天知茂か、という幅広ネクタイのスーツ姿、とてもこれでグラムロック出身者には見えないな。

ビー・バップ・デラックスの最後のアルバム「プラスティック幻想」はもうとっくにパンクもニュー・ウェイブも始まっていた1978年の作品だが、彼らのこれまでの音楽とはちょっと違っていて、ほとんどニュー・ウェイブと言ってもよい音楽が展開してゆく。冒頭の「電気じかけの言葉」はまるでラ・デュッセルドルフのようだし「新たな精密度」のギター・ソロはかつての美しいメロディよりも実験的でアヴァンギャルドなもの。トータルな完成度が非常に高いアルバム作りをするバンドと定評はあるが、中でもこのアルバムが彼らの最高傑作だと思っている。

さて、ようやくここで扉の写真にたどり着く。

ここまでの話が長かったにゃー。

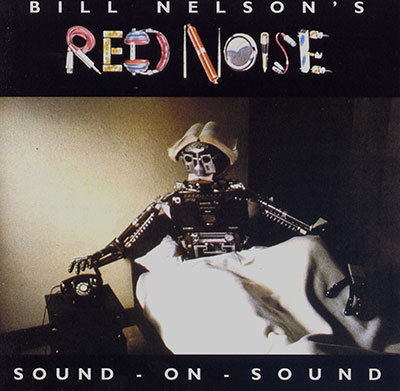

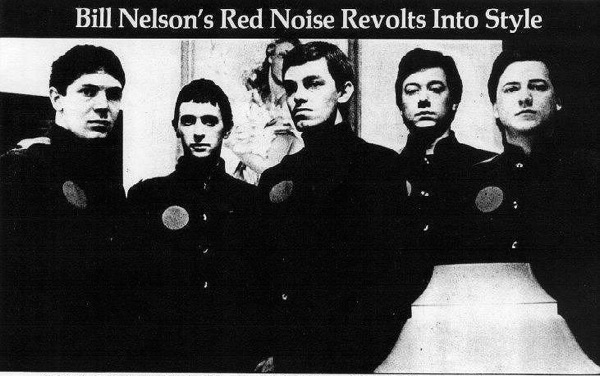

ビー・バップ・デラックスを解散させた後のビル・ネルソンが次に始めたのがこのレッド・ノイズなるバンドだ。後期ビー・バップ・デラックスのキーボード奏者アンディ・クラーク、そしてビルの実弟でサックス奏者のイアン・ネルソンなどが参加してアルバム「Sound On Sound」(トップ画像)を1979年に発表した。

このバンドはビー・バップ・デラックスのラスト・アルバム「プラスティック幻想」の構想をさらに高密度で凝縮させたSFデジタル・パンクといった音楽で、これまでにないアグレッシブなものだった。

髪型も思い切ってバッサリ短くして楯の会みたいな軍服(というより学ランみたいなものか?)を全員で着用、その辺のイメージ戦略も今までとは違うからビックリした。

髪型も思い切ってバッサリ短くして楯の会みたいな軍服(というより学ランみたいなものか?)を全員で着用、その辺のイメージ戦略も今までとは違うからビックリした。

そこにはかつてのビル・ネルソンが得意としていた調和の取れたギター・ソロもなく、断片的な素材がそのまま短い楽曲に詰め込まれた印象があり、初めて聴いた時はその勢いに衝撃を受けたものだ。

専門のミュージシャンのサポートを受けずに彼自身がほとんどの楽器を担当した曲もあり、そのDIY精神が後の宅録ソロへ続く過程となっている。

「Sound On Sound」を一体どこで手に入れたのか、肝心なところを覚えてないが、このジャケットを見た瞬間に全身に電撃が走った。ラジカセとタイプライターと辞書でロボットを表現するとは一本取られたよ。

「まんが道」で藤子不二雄が水のグラスを通して見た机の上の文房具で未来都市の風景を描いた、というエピソードを思い出してしまった。

この写真は70年代の広告写真などで知られる十文字美信の撮影ということだが、松下電器によるもの。

実際に松下電器のナショナルだったかテクニクスだったかパナソニックだったかのポスターで使われていて、先に書いた友人K野の家に行く途中の電気屋の表に貼られていた。これを見て二人で「おぉ、ビル・ネルソン」と狂喜したものだ。

このジャケットが使われたのは確か輸入盤だけで、国内盤は真ん中にRED NOISEの文字だけが拡大されたシンプルなジャケットだった気がする。たぶん国内盤の発売元が東芝EMIなのでライバル松下のポスターなんか使っちゃいかんぜよ、というような事情だったのかね?違ってたらごめん。

この国内盤は一曲目「Don’t Touch Me!I’m Electric」にちなんで「触れないで!僕はエレクトリック」という恥ずかしい邦題だったなあ。ヘアカット100の「好き好きシャーツ」もひどいが、この時代の邦題やレコードの帯の謳い文句はかなりヘナチョコなので本当はそういう特集もしてみたいな。

書きたいことの数10%は削って高密度で凝縮させた文章にしたつもりだったが、さすがに付き合いの長いアーティストを書くと長くなってしまうな。前置きが長すぎて肝心のレッドノイズ部分がアッサリし過ぎ?

でも疲れたのでまた今度ね。